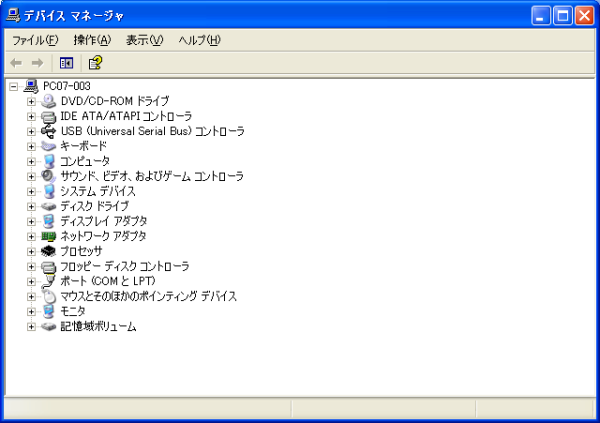

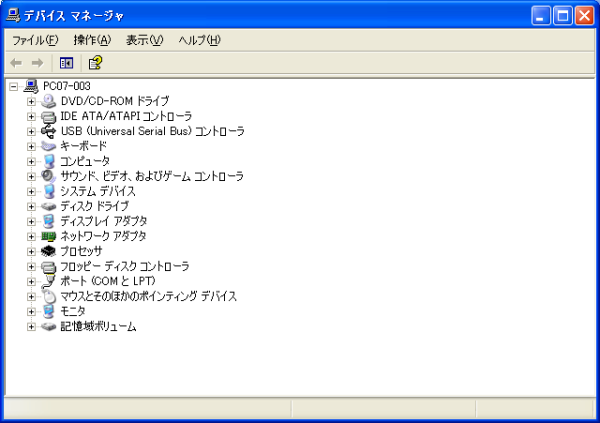

[図1]デバイスマネージャ

少しパソコンの内部のハードウェアについて触れてみましょう。

パソコンの内部のハードウェアについて、実際にどのようなものを使っているか調べるためには、 分解してしまうのが一番確実です。 しかし、分解なんてそんなに簡単にできるものではありません。 Windows では、デバイスマネージャというものを見ると、 ある程度ハードウェアの情報を知ることができます。 ただ、Windows のバージョンによっては、 一般ユーザではこのデバイスマネージャが見られないようになっています。 そのため、この教育用コンピュータシステムの端末では、デバイスマネージャを見ることはできません。

Windows では、ユーザは管理者の権限を持っている人とそうではない一般のユーザに分かれます。 この教育用コンピュータシステムでは、情報環境機構のシステムの管理者以外は全て一般のユーザです。

[図1]デバイスマネージャ

ある程度ハードウェアに関する知識がないと何が書いてあるか分かりにくいですが、 このコンピュータにどのようなハードウェアが使われているかは、 このデバイスマネージャを見れば分かります。

以下にいくつかハードウェアに関する特に重要な言葉を挙げておきます。

中央処理装置(Central Processing Unit)。 コンピュータの中心になるものです。 演算を行ったり、他のハードウェアを制御したりします。 Intel 社の CPU には、 製品名として Celeron とか、Pentium などと呼ばれるものがあります。

CPU の性能を表す単位として「クロック周波数」というものがありますが、 これは、一言で言うと、「CPU が一秒間に行うことができる演算の回数」を表しています。 クロック周波数の値が大きければ大きいほど、 その CPU の性能はいいということになります。

なお、最近の電化製品や携帯電話などにも、ほとんどの場合、CPU が入っています。 ただし、パソコンに入っている CPU とは違う種類のものです。

パソコンのデータを記憶、保存するための装置です。 本来は、記憶するための装置なので、後述するハードディスクもメモリに含まれることもあるのですが、 単にメモリといった時には、パソコンがデータを一時的に保存する領域のことを指す場合がほとんどです。 このメモリはメインメモリとも呼ばれ、電源を切るとデータはなくなってしまいます。 どのようにメモリを使うかは OS の仕事なので、私達が意識してメモリを使うことはありません。 ハードディスクと比べて読み書きが速いのが特徴です。 このメモリのサイズもそのパソコンの性能を左右する大きな要因になります。

こちらもデータを保存する領域ですが、前述のメモリと異なり、電源を切ってもデータは保存されます。 ですので、OS やアプリケーションの本体や、個人的なデータは全てハードディスクに保存されます。

CD-ROM などを再生するためのものです。 CD と同じサイズのメディアとしては色々なものがありますので、 どれに対応できるかはドライブによって異なります。 メディアセンターの端末では、CD-ROM と DVD を利用可能です。 CD-R など、記録できるタイプのメディアは利用できません。

フロッピーを読み書きするためのドライブです。 最近のパソコンには付いていないことが多いですね。 教育用コンピュータシステムの端末にもフロッピードライブは付いていません。

他のハードウェアが全てつながっているものです。 大抵のパソコンは、中を見てみると大きな基板が一つのっていますが、 これはマザーボードと呼ばれます。

USB や LAN など各種ケーブルを接続するためのものを「ポート」と呼びます。 他に「ポート」と呼ばれるものには、PS/2 やシリアルポート、パラレルポートなどがあります。

「コンピュータの内部のデータ」に戻る / 「OS とファイルシステム」に進む